|

La commune de Marcellaz, que

l’on appelait aussi « Marcellaz en Genevois

» pour la distinguer de son homonyme du Faucigny ou encore

« Marcellaz le Royal » est devenue

Marcellaz-Albanais par décret du 25 octobre 1921.

Couvrant 1450 hectares, elle fait partie d'un vaste terroir

s'étendant d'Annecy à Alby.

Par décret du 8 juin 1923, la section de la Champagne est

achetée par la commune d'Hauteville-sur-Fier.

Le nom de

Marcellaz provient vraisemblablement du nom d’une villa

romaine,

résidence d’un propriétaire terrien de

l’époque gallo-romaine, du nom de Marcellus.

En 1880, on a retrouvé au hameau de Peignat quelques

substructions antiques en fort ciment formant des chambres.

Plusieurs autres noms de hameaux (Contentenaz,Germagny, Oilly) semblent

avoir leur origine dans le nom

de villae gallo-romaines.

D'autres domaines

furent probablement exploités à

l'époque du royaume burgonde,

eux aussi à l'origine de noms d'autres villages

(Faramaz,Joudrain).

Au Crêt-Dieu, furent découverts au 19ème

siècle des

tombeaux en molasse, témoignant de la probable

présence d'un cimetière burgonde.

Vers cette

époque, est créée la paroisse de

Marcellaz, dédiée à Saint Maurice.

L'épisode du martyr de Saint-Maurice à Agaune

dans le Valais (vers 300) a probablement

beaucoup servit à la propagation du catholicisme dans les

Alpes,

ce qui explique qu'un grand nombre de paroisse de la région

lui furent consacrées.

Bien que proche de Rumilly, elle était incluse dans le

décanat d'Annecy et son curé était

nommé par l'évêque.

Les revenus de la cure se constituait d'un petit domaine rural et des

dîmes, partagées avec les seigneurs.

Ils étaient estimés en 1728 à 750

livres. Le curé devait entretenir un vicaire.

Une église est bâtie

à Marcellaz vraisemblablement au 11ème

ou 12ème siècle,

à l’époque de l’essor

monastique.

Mentionnée en 1400, elle servira jusqu’en 1625. A

partir du 14ème siècle,

elle est visitée à neuf reprises par les

évêques de Genève

ou leur vicaire général . Elle comptait

quatre chapelles intérieures, fondées

par des familles nobles ou bourgeoises qui en assurent

l’entretien et en usent comme lieu de sépulture :

la chapelle Saint-Jean-Baptiste, la chapelle Saint-Sébastien

(entretenue par les nobles de l'Alée, seigneurs

de Songy), la chapelle du Saint-Esprit (entretenue par la

confrérie du Saint-Esprit) et la chapelle

Notre-Dame (entretenue par la famille Randollet).

Au

18ème siècle, la population de Marcellaz se

réunissait pour l'élection de son syndic

avec l'autorisation du châtelain de Montagny, mais la plus

grande partie de la commune

dépendait de la seigneurie d'Hauteville.

Les villages de Germagny et de la Mollière ressortent de la

seigneurie de Montrottier.

Le village de Chaunu appartient aux seigneurs de Lupigny dont le

château se trouve à Boussy.

Dès avant 1516, les seigneurs de Songy à

Saint-Sylvestre possèdent des biens à Montmasson

et jusqu'au 18ème

siècle, un domaine à la Mollière. En 1730, on compte 19 nobles

propriétaires à

Marcellaz alors qu'il n'y en avait pas un avant le 16ème

siècle.

De 1783 à 1792, c'est une somme de 14073 livres que les

habitants de Marcellaz ont engagé pour

s'affermir des droits seigneuriaux.

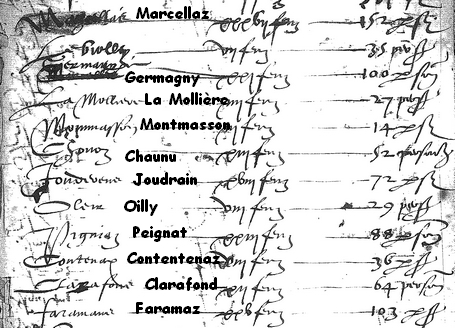

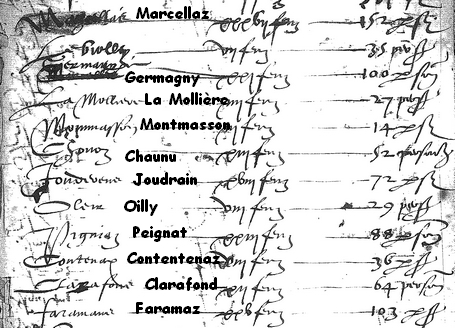

1561, RECENSEMENT DE LA POPULATION

Après le traité de

Cateau-Cambresis (1559), le trésor du duché de

Savoie étant vide,

le Duc Emmanuel-Philibert institua le monopole d’Etat de la

vente du sel et sa gabelle (taxe sur le sel).

La consommation annuelle est fixée à environ 11,4

kg par an.

Pour obtenir une répartition équitable, on

procède en 1561 à un recensement paroisse par

paroisse,

listant pour chaque feu d’habitation personnes et

bétail, même si ce dernier

n’était pas taxé.

A Marcellaz, le dénombrement a eu lieu

entre 1561 et 1564 et fut

exécuté par quatre agents recenseurs successifs :

Maître Pierre Bojon,

lieutenant du châtelain d'Hauteville, François

Garin, Maître Jehan Mugnier,

notaire ducal, et Jaques Cursod, de Rumilly.

La paroisse a été divisée en douze

sections

correspondant aux principaux hameau du village : Marcellaz

(le chef-lieu), le Biolley

(le Biollet), Germagnye (Germagny), la

Mollière, Montmasson, Chonoz

(Chaunu), Jouderens (Joudrain), Oleyer

(Oilly), Pigneaz (Peignat), Contenax

(Contentenaz), Clarafons (Clarafond) et Faramans

(Faramaz).

A la lecture du dénombrement, on

constate que

les habitants hameau du Biolley de la paroisse d'Etercy ont

été comptabilisés

dans le recensement de la paroisse de Marcellaz alors que ceux du

hameau de la Champagne

furent comptés dans le recensement de la paroisse

d'Hauteville.

Marcellaz est alors une paroisse bien peuplée de 989

habitants*, répartis dans 181

familles.

Les hameaux les plus peuplés sont le chef-lieu (Marcellaz),

Faramaz, partagé entre la paroisse

de Sâles et de Marcellaz, Peignat et Germagny. On compte 26

foyers dits

" pauvres et misérables "

regroupant 95 personnes et on dénombre

50 domestiques, à savoir 19 hommes et 31 femmes,

employés par 33 foyers surtout à Germagny,

Chaunu, Peignat et Clarafond.

Au chef-lieu, où le bétail a

été

comptabilisé, 10 feux possèdent leur paire de

boeufs (soit plus du quart),

ce qui signifie que ces familles sont propriétaires de leurs

terres qu'elles labourent

elles-mêmes.

En dehors des cultivateurs (ou laboureurs), on compte un notaire

à Germagny,

qui est également le chatelain de la seigneurie de Lupigny

(à Boussy),

un barbier (chirurgien) à Contentenaz et deux

maçons à Clarafond.

Il y a également 4 prêtres habitant le chef-lieu.

Le curé de Marcellaz, messire Claude Germain, est

appelé "vicaire de Marcellax".

Les trois autres sont Pierre Randollet, Claude Chamey et Pierre Clavoz.

Les deux syndics habitent le premier, Louis Clavoz, au chef-lieu,

et le second, Mauris de la Fontayne, à Peignat.

Détail

du Recensement

pour la gabelle (1561-1564)

* En comptant les

42 habitants du Biollet, sans compter les 50 habitants de la Champagne.

|

1608, VISITE DE SAINT FRANCOIS DE SALES

Le 15 mars 1608, la paroisse de Marcellaz

reçoit la visite de l'évêque François

de Sales en personne.

Il est reçu par le curé Georges Cohendet et les

trois syndics Claude Viollet, Claude Paccard et Dominique Crosat

ainsi que par plusieurs notables.

L'évêque constate que l'église est en

mauvais état et demande aux paroissiens de faire

réparer les murs de la nef

et du clocher, de faire fermer à clef les fonds baptismaux

et de fournir une bannière et un parement d'autel.

Le curé est également invité

à s'occuper de la réparation de la toiture du

presbytère, de la couverture du tabernacle.

Les réparations doivent être effectuées

dans un délai de deux mois sous peine d'interdit,

entraînant la fermeture de l'église et la

privation des sacrements.

A cette époque, les chapelles de Saint-Jean-Baptiste et

Saint-Sébastien, ruinées, avaient

été rasées depuis longtemps.

La chapelle du Saint-Esprit sera unie au maître-autel faute

d'avoir pu trouver un recteur.

La chapelle Notre-Dame doit être restaurée par les

Randollet.

La paroisse

compte alors 60 feux, soit environ 300 personnes,

c'est-à-dire

beaucoup moins que lors du dénombrement de 1561 : c'est la

conséquence

des nombreuses épidémies meutrières

qui touchèrent la région à la fin

du 16ème siècle.

|

|

1618, UN LOUP DEVORE UNE PERSONNE A MONTMASSON

En

février 1618, les archives paroissiales de Marcellaz

révèlent le décès

d'un jeune homme du hameau de Montmasson qui aurait

été dévoré par un loup

près

de la paroisse de Chapeiry. En

février 1618, les archives paroissiales de Marcellaz

révèlent le décès

d'un jeune homme du hameau de Montmasson qui aurait

été dévoré par un loup

près

de la paroisse de Chapeiry.

L'acte de décès a vraisemblablement

été

rédigé par le curé de

l'époque Georges Cohendet.

La transcription de l'acte est la suivante :

« Le 9 février 1618 a

été enseveli au cimetière de Marcellaz

un pied et une partie de la jambe de Claude Anthoine fils

de Hilayre de Montmasson, lequel fils a

été dévoré

du loup auprès de Chapeiry le 7 dudit mois et n'a

été

trouvé autre partie dudit fils. »

|

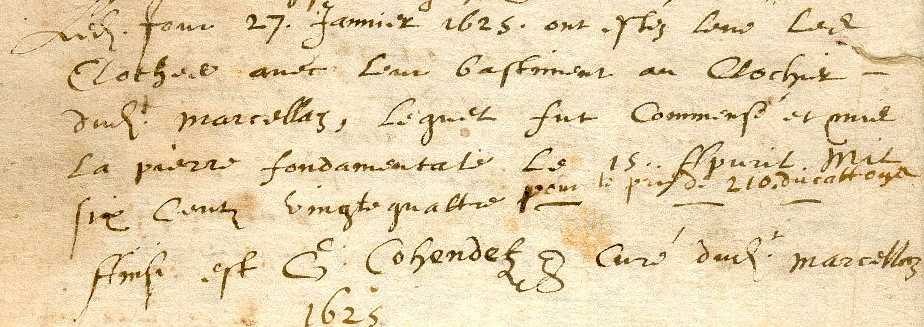

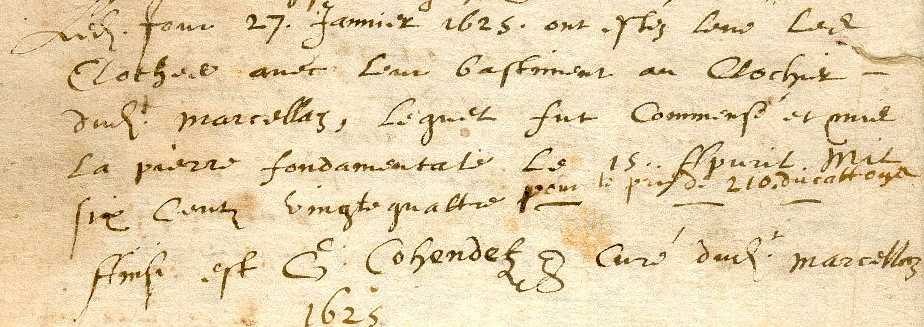

1625, CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE EGLISE

La construction de la "nouvelle" église

de Marcellaz

débuta le 15 avril 1624. Elle se situait à

l’emplacement de l’église

actuelle mais orientée perpendiculairement.

Le clocher surmonte le porche d’entrée et le

chœur se situe à l’emplacement

de l’ancien cimetière (aujourd’hui

parking de l’église).

Elle reçoit la bénédiction le 27

janvier 1625

(bénédiction des cloches) par le

révérend Georges Cohendet,

curé de Marcellaz.

|

Bénédiction de l'église par le curé G. Cohendet

(archives paroissiales de Marcellaz)

|

Représentation de l'église sur le cadastre de 1730

et emplacement de l'église actuelle

(Archives Départementales 74) |

1647,

UNE NOUVELLE VICTIME D'UN LOUP A JOUDRAIN

Le

15 août 1647, on a inhumé au cimetière

de Marcellaz un fils de Guillaume Domenge de Joudrain qui avait

été enlevé par le loup et dont on n'a

retrouvé que la tête !

|

1673, INHUMATION

DANS LA CHAPELLE DU SAINT-ROSAIRE DE L'ÉGLISE

Le

14 novembre 1673, on a inhumé dans la chapelle du

Saint-Rosaire de l'église de Marcellaz, noble Mathieu

Roget,

décédé «en bon

chrétien» le 12 novembre.

La famille Roget posède la

maison-forte au chef-lieu du village de Marcellaz et a donc sa

sépulture dans la chapelle du Saint-Rosaire de l'église

paroissiale.

Une note de

l'Armorial du comte de Foras suggère que cette

famille serait cousine des nobles Roget de Bonneville : « J'ai

reproduit, dans les croquis ci-dessus, deux pierres

sculptées que l'on retrouve sur une maison de Marcellaz et

dans l'église Notre-Dame d'Annecy. La première

paraît être de la fin du XVIe siècle; la

seconde, d'une époque un peu postérieure. La date

de ces pierres jointe au fait que les Roget possédaient,

dès avant 1583, des biens à Marcellaz, et

jusqu'en 1633, une maison dans la rue Filaterie à Annecy, me

font estimer que ces pierres concernent certainement la famille Roget

dont les armoiries se trouvent placées à dextre

sur chacune des pierres et sous une forme très semblable

à celle du cachet de 1635. Mais il est plus difficile d'en

faire une attribution précise à l'un ou

à l'autre des membres de cette famille. Car les biens de

Marcellaz échurent en partage à Jean Roget,

tandis que l'alliance figurée sur la pierre de Marcellaz,

semble être celle de Claude qui épousa Marie

Empereur. (...) La maison de Marcellaz aurait-elle

été, postérieurement aux partages de

1583, cédée par Jean Roget à son

frère Claude ? L'interprétation serait d'autant

plus plausible que Claude et ses enfants continuèrent

à vivre à Annecy, tandis que Jean vivait

à Bonneville où il testa en 1593; qu'il fut

enseveli à Chambéry, où l'avaient

appelé, en 1594, ses fonctions de sénateur, et

que, enfin, sa descendance continua à Bonneville. Claude, au

contraire, vivait à Annecy où il

possédait la moitié de la maison paternelle, rue

Filaterie. Ses enfants y vivaient aussi et je croirais volontiers que

la pierre de Notre-Dame d'Annecy, qui correspond sans doute

à une sépulture, doit être

attribuée à un de ses fils dont les alliances

nous sont d'ailleurs inconnues : soit à Spectable

François, avocat, qui mourut à Annecy le 3

décembre 1612; soit à Mathieu,

qualifié bourgeois d'Annecy en 1625, et qui, jusqu'en 1633,

posséda une partie de la maison de la rue Filaterie.»

« J'ai

reproduit, dans les croquis ci-dessus, deux pierres

sculptées que l'on retrouve sur une maison de Marcellaz et

dans l'église Notre-Dame d'Annecy. La première

paraît être de la fin du XVIe siècle; la

seconde, d'une époque un peu postérieure. La date

de ces pierres jointe au fait que les Roget possédaient,

dès avant 1583, des biens à Marcellaz, et

jusqu'en 1633, une maison dans la rue Filaterie à Annecy, me

font estimer que ces pierres concernent certainement la famille Roget

dont les armoiries se trouvent placées à dextre

sur chacune des pierres et sous une forme très semblable

à celle du cachet de 1635. Mais il est plus difficile d'en

faire une attribution précise à l'un ou

à l'autre des membres de cette famille. Car les biens de

Marcellaz échurent en partage à Jean Roget,

tandis que l'alliance figurée sur la pierre de Marcellaz,

semble être celle de Claude qui épousa Marie

Empereur. (...) La maison de Marcellaz aurait-elle

été, postérieurement aux partages de

1583, cédée par Jean Roget à son

frère Claude ? L'interprétation serait d'autant

plus plausible que Claude et ses enfants continuèrent

à vivre à Annecy, tandis que Jean vivait

à Bonneville où il testa en 1593; qu'il fut

enseveli à Chambéry, où l'avaient

appelé, en 1594, ses fonctions de sénateur, et

que, enfin, sa descendance continua à Bonneville. Claude, au

contraire, vivait à Annecy où il

possédait la moitié de la maison paternelle, rue

Filaterie. Ses enfants y vivaient aussi et je croirais volontiers que

la pierre de Notre-Dame d'Annecy, qui correspond sans doute

à une sépulture, doit être

attribuée à un de ses fils dont les alliances

nous sont d'ailleurs inconnues : soit à Spectable

François, avocat, qui mourut à Annecy le 3

décembre 1612; soit à Mathieu,

qualifié bourgeois d'Annecy en 1625, et qui, jusqu'en 1633,

posséda une partie de la maison de la rue Filaterie.»

Son fils Benoît Roget, avocat au Sénat de Savoie,

avait épousé en 1652, la sœur du

curé de Marcellaz, dont il aura au moins 9 enfants. Il sera

lui aussi inhumé dans la chapelle du Saint-Rosaire de

Marcellaz en 1716, ainsi que plusieurs de ses enfants.

Sur

le cadastre de 1730, le propriétaire de la maison est Pierre

Baud, marchand de Rumilly, qui avait épousé en 1717,

Marguerite Roget.

|

|

1696, UNE REVOLTE PAYSANNE AU VILLAGE DE FARAMAZ

Le 3 septembre 1696, François de

Montfalcon de Rogles,

comte d’Hauteville et possesseur de la maison forte de Rogles

de Marcellaz,

décide de délimiter et inventorier son fief,

assisté d’une escorte

armée, de deux commissaires à terrier et de deux

indicateurs de la paroisse

de Marcellaz, où il se rend. Là, le groupe aurait

sérieusement

malmené un paysan qui aurait refusé de donner le

nom de la parcelle

qu’il labourait. Mais l’après-midi,

c’est le même cortège

qui est attaqué par une centaine d’habitants du

hameau de Faramaz, à

la limite des deux paroisses de Marcellaz et Hauteville. Des hommes,

des femmes,

des enfants, des bergers, armés de cailloux et de serpes

entourent le seigneur.

Le comte et ses gens durent s’enfuirent

précipitamment.

L’un des indicateurs fut capturé,

frappé, insulté et

dépouillé de ses vêtements :

il lui fallut rentrer tout nu au château

d’Hauteville

où il se trouvait encore quatre jours plus tard.

|

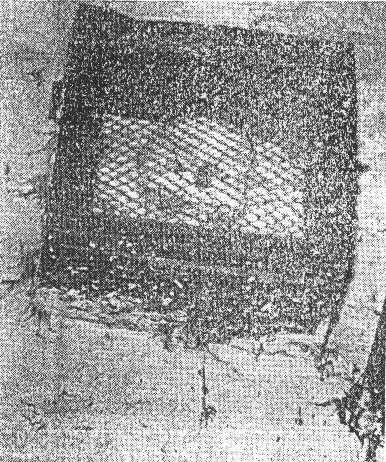

1712?, L'AFFAIRE DU CRANE DE MARCELLAZ

Dans l’église de Marcellaz, se

trouvait un crâne, scellé dans le mur du clocher

puis placé à l’intérieur du

clocher.

Une note de Croisollet (Histoire de Rumilly)

évoque l’origine de ce

crâne.

« On place vers

l’année 1712 un tragique

événement arrivé à

Marcellaz. Le seigneur du château d’Hauteville

avait à Marcellaz, au nord-ouest et près de

l’église, un castel qu’il habitait

pendant le temps des chasses. La fille du fermier devint

l’objet des coupables poursuites du seigneur pendant un

séjour à Marcellaz. Peut-être la pauvre

fille laissa-t-elle échapper une indiscrétion qui

compromit son confesseur. Peut-être aussi,

étonné de tant de vertus dans une simple

paysanne, le seigneur en attribuait-il la constance aux avis du

confesseur. Quoiqu’il en soit, le dit seigneur,

étant un jour à la chasse, rencontra, au

pré dit "Vers Prailles", le vicaire de

Marcellaz disant son bréviaire. Il y eut, à ce

qu’il paraît quelques paroles

échangées… Armer son fusil, le diriger

sur la poitrine du prêtre et faire feu, ce fut prompt comme

un éclair. Le vicaire tombe mort. Des paysans, qui

travaillaient aux semailles sur les collines environnantes, avaient

été témoins du drame qui venait de

s’accomplir dans la vallée. Ils

s’emparent du meurtrier. Son procès fut vite fait

et un arrêt du Sénat de Savoie porta

qu’il serait pendu au chef-lieu de Marcellaz, et que sa

tête serait clouée à

l’endroit le plus apparent de l’église

pour y rester à perpétuité. »

Le crâne se trouvait dans une niche

grillagée encore visible à

l’intérieur

du clocher (entrée de l’église avant sa

reconstruction)

mais fut volé en 1974. Légende ou

réalité ? les archives du

Sénat de Savoie

restent muettes à ce sujet, tout comme les archives

paroissiales de la commune…

|

1739, LA FOUDRE S'ABAT SUR LE CLOCHER DE L'EGLISE

Le 23 juin 1739, un violent orage éclate sur le chef-lieu de

Marcellaz.

La coutume est alors de sonner la cloche pour, croit-on,

éloigner

l'orage destructeur des récoltes.

Le sonneur de la paroisse est le jeune Etienne Fontaine,

âgé

de 22 ans, dont la famille vit au chef-lieu du village.

C'est alors que la foudre s'abat sur le clocher de l'église

et la cloche se décroche et tombe sur le jeune homme

qui meurt «étouffé par le feu du

ciel»,

selon l'expression du vicaire.

La transcription de son acte de décès,

rédigé par le vicaire Viollet est la suivante :

« Le vingt trois juin mille sept

cent trente neuf est mort sous

le cloché de l'église de Marcellaz

étouffé par le feu du ciel et le

même jour a été enseveli dans

le cimetière de la même église Etienne fils d'Aimé Fontaine

et de Claudine Guillermain âgé

d'environ vingt ans. ainsi est.»

|

|

1742, ACENSEMENT DE LA DÎME DE GERMAGNY

La dîme

était une redevance en nature, correspondant à

une part de tous

les produits de la terre, et

perçue chaque année par l'Église. Au

cours des siècles, la dîme

était parfois inféodée à

des nobles, voire à des bourgeois. Ainsi,

au village de Germagny, le curé perçoit la

moitié de la dîme au

nom de l'Église et c'est le seigneur de Montrottier qui

perçoit

l'autre moitié. L'acte

notarié suivant est l'«acensement»,

c'est-à-dire la concession de

la dîme à certains chefs de familles de Germagny

qui s'engagent à

verser le montant de la dîme au curé de Marcellaz

et au seigneur de

Montrottier. Ils peuvent alors percevoir à leur compte la

dîme

auprès des habitants soumis à cet

impôt. On retrouve ici les plus

anciennes familles de ce village à savoir les Perret, les

Vullioud,

les Viollet et les Michel. La dîme

était une redevance en nature, correspondant à

une part de tous

les produits de la terre, et

perçue chaque année par l'Église. Au

cours des siècles, la dîme

était parfois inféodée à

des nobles, voire à des bourgeois. Ainsi,

au village de Germagny, le curé perçoit la

moitié de la dîme au

nom de l'Église et c'est le seigneur de Montrottier qui

perçoit

l'autre moitié. L'acte

notarié suivant est l'«acensement»,

c'est-à-dire la concession de

la dîme à certains chefs de familles de Germagny

qui s'engagent à

verser le montant de la dîme au curé de Marcellaz

et au seigneur de

Montrottier. Ils peuvent alors percevoir à leur compte la

dîme

auprès des habitants soumis à cet

impôt. On retrouve ici les plus

anciennes familles de ce village à savoir les Perret, les

Vullioud,

les Viollet et les Michel.

A

cette époque les coteaux sur lesquels se trouvaient

les villages de Germagny, Peignat et Contentenaz, comptaient de

nombreuses vignes.

|

|

1769, BENEDICTION DE LA GROSSE CLOCHE

Le 3 janvier 1769, a lieu la

bénédiction de la grosse

cloche de l'église,

par le curé de Marcellaz, Claude

Ducret.

Il est le parrain de cette nouvelle cloche qui reçoit le

prénom de « Claudine ».

Elle est montée dans le clocher de l'église

dès le lendemain.

|

1793, UN SOULEVEMENT ANTI-REVOLUTIONNAIRE

A partir de 1793, la Constitution civile du clergé

entre en vigueur en Savoie et, les prêtres qui refusent de

prêter serment sont poursuivis. A Marcellaz, le curé

Claude Ducret, âgé de 70 ans et curé de Marcellaz

depuis 28 ans, émigre. Le prêtre Sébastien

Bévillard sera établi missionnaire avant d'être

officiellement nommé curé de Marcellaz jusqu'à sa

mort en 1818.

Pendant cette période, la maison de Jean-François Viollet, au

hameau de Germagny, servira de refuge aux prêtres

réfractaires de la région et de lieu de culte

improvisé.

Le 18 août 1793, un grand nombre

d’individus de Marcellaz, ayant à leur

tête leur maire Louis Longeray, armés de

bâtons et de fusils, après avoir excité

les habitants des communes voisine à se joindre à

eux, sonnent le tocsin à leur passage sur la commune de

Sâles, où ils entreprennent d’abattre

l’arbre de la liberté. Ils arrivent

près du faubourg Saint-Joseph de Rumilly où ils

forment un rassemblement dirigé contre la

Société Populaire de cette ville. Ils ne se

dispersèrent qu’après avoir

été repoussés par la garde nationale

de Rumilly.

« Les

habitants de Marcellaz renouvelèrent leur délit

d’une manière plus éclatante le 22

août 1793, époque d’un

événement insurrectionnel à Rumilly,

mené par le royaliste François Collomb. Ils

ouvrirent à force la maison de détention de cette

ville, élargirent les détenus de leur

commune ; enfoncèrent les portes, avec

d’autres insurgés, de la maison commune ;

s’emparèrent des armes dont ils firent usage pour

poursuivre et incarcérer les patriotes ;

arrachèrent des mains du juge de paix des

procédures instruites contre les insurgés du 18

août ; proclamèrent ouvertement la

royauté ; et, enfin, se montrèrent

ouvertement les ennemis du gouvernement républicain et les

amis du royalisme. »

(séance du Conseil de Rumilly, 28 ventôse an VI )

La Société Populaire de

Rumilly fit faire beaucoup d’arrestations à

Marcellaz. Un grand nombre de personnes de cette commune furent

conduits dans les prisons de Chambéry. Le maire Louis

Longeray y resta six mois détenu.

1832, UN EXORCISME A MARCELLAZ

En mars 1832, deux jeunes filles d'une famille de

Marcellaz attirèrent la foule des curieux,

une dizaine d'ecclésiastiques et même un capucin

exorciste. Toutes les personnes qui s'approchaient du lit

des jeunes filles étaient frappées,

piquées, recevaient des poignées de paille, sans

que celles-ci interviennent.

L'opinion se divisa devant les faits. Pour les uns,

la plupart ecclésiastiques, qui tentent

et vérifient l'expérience plusieurs fois, il

s'agit de faits extraordinaires qui justifient un exorcisme.

Pour les autres, et notamment les «anti-prêtres

de

Rumilly», ils sont persuadés qu'il

s'agit

d'une supercherie montée par le clergé pour en

imposer et avoir des messes.

Comment cette affaire finit-elle ? la source ne le dit pas. Mais elle mit

dans l'embarras l'évêché d'Annecy

qui voyait dans l'exorcisme non un moyen d'enfler l'esprit follet et

ses facéties mais

de chasser un «esprit malin qui trouble le repos

d'une famille

chrétienne».

|

1842, CONSTRUCTION DE L'EGLISE ACTUELLE

C'est de 1842 à

1843 que fut construite l’église actuelle,

perpendiculairement à la précédente

par l’architecte Monnet, dans un style

néo-classique sarde.

L'édifice actuel a conservé sur son flanc le

clocher de 1625.

Les autels en marbre sont de MM. Adami et Jotterand, sculpteurs

lyonnais, les fonds baptismaux et la chaire du

sculpteur renommé Giraldi. L'église a

été consacré par Mgr Rendu,

évêque d'Annecy, le 19 octobre 1845.

Elle fut agrandie d'une travée en 1892 et

complètement renovée en 1963.

|

|

1890, UN INCENDIE RAVAGE LE VILLAGE DE MONTMASSON

Le

4 mars 1890, l'instituteur de Chapeiry rapporte dans son journal que

« presque

tout

le village de Montmasson, commune de Marcellaz, fut

détruit par un incendie. Le feu se communiqua d'une maison

à l'autre,

par les flammèches que la bise, assez forte à ce

moment, portait sur

les toits de chaume ». A la suite de cet

incendie, les

bâtiments et

maisons incendiés ont été reconstruits

« en pierre

et couverts en

ardoise ».

|

1914-1918, PREMIERE GUERRE MONDIALE

Les 64 soldats

morts pour la

France inscrits au monument aux morts de Marcellaz.

Le

château de Pieuillet

SOURCES

F.Croisollet, Histoire de Rumilly.

J.Y. Mariotte, Histoire des communes savoyardes, tome III.

J. Brunier, Bulletin des Amis du Vieux Rumilly et de l'Albanais,

numéros 14 et 17.

Archives paroissiales de Marcellaz

|

En

février 1618, les archives paroissiales de Marcellaz

révèlent le décès

d'un jeune homme du hameau de Montmasson qui aurait

été dévoré par un loup

près

de la paroisse de Chapeiry.

En

février 1618, les archives paroissiales de Marcellaz

révèlent le décès

d'un jeune homme du hameau de Montmasson qui aurait

été dévoré par un loup

près

de la paroisse de Chapeiry.

La dîme

était une redevance en nature, correspondant à

une part de tous

les produits de la terre, et

perçue chaque année par l'Église. Au

cours des siècles, la dîme

était parfois inféodée à

des nobles, voire à des bourgeois. Ainsi,

au village de Germagny, le curé perçoit la

moitié de la dîme au

nom de l'Église et c'est le seigneur de Montrottier qui

perçoit

l'autre moitié. L'acte

notarié suivant est l'«acensement»,

c'est-à-dire la concession de

la dîme à certains chefs de familles de Germagny

qui s'engagent à

verser le montant de la dîme au curé de Marcellaz

et au seigneur de

Montrottier. Ils peuvent alors percevoir à leur compte la

dîme

auprès des habitants soumis à cet

impôt. On retrouve ici les plus

anciennes familles de ce village à savoir les Perret, les

Vullioud,

les Viollet et les Michel.

La dîme

était une redevance en nature, correspondant à

une part de tous

les produits de la terre, et

perçue chaque année par l'Église. Au

cours des siècles, la dîme

était parfois inféodée à

des nobles, voire à des bourgeois. Ainsi,

au village de Germagny, le curé perçoit la

moitié de la dîme au

nom de l'Église et c'est le seigneur de Montrottier qui

perçoit

l'autre moitié. L'acte

notarié suivant est l'«acensement»,

c'est-à-dire la concession de

la dîme à certains chefs de familles de Germagny

qui s'engagent à

verser le montant de la dîme au curé de Marcellaz

et au seigneur de

Montrottier. Ils peuvent alors percevoir à leur compte la

dîme

auprès des habitants soumis à cet

impôt. On retrouve ici les plus

anciennes familles de ce village à savoir les Perret, les

Vullioud,

les Viollet et les Michel.